ILLUSTRATION DE LAFFRANCE

Lundi 8 juin 2020, M. Christophe Castaner, alors ministre de l’Intérieur, tient une conférence de presse au « sujet de la question du racisme et de la mise en cause des forces de l’ordre ». Dans un contexte où le mouvement « Black Lives Matter » est à son apogée, le ministre en exercice au moment de la répression du mouvement des Gilets jaunes annonce « une réforme en profondeur des inspections du ministère de l’Intérieur », qui doit notamment permettre « plus d’indépendance dans leur action vis-à-vis des services ». Moins d’un mois plus tard, il est limogé du gouvernement. Que s’est-il passé depuis ?

Les bœufs-carottes dans les choux

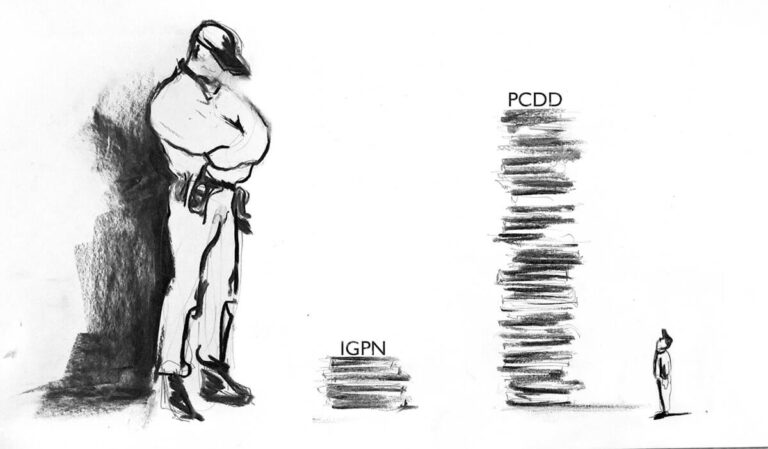

L’Inspection générale de la police nationale (IGPN) est toujours sous le feu des critiques. Les reproches sont si largement documentés que c’est un ancien patron du RAID – une unité d’intervention de la police nationale – , entre-temps devenu député macroniste, qui remet en 2021 un rapport parlementaire reconnaissant que « beaucoup [des critiques] paraissent justifiées ». Le parlementaire en conclut« la nécessité désormais communément admise d’engager une réforme structurelle de ces corps d’inspection ».

En réalité, la dépendance directe de l’IGPN au ministère de l’Intérieur n’est pas l’unique problème. Les ressources limitées, la baisse des effectifs et la « crise des vocations » évoquées par certains observateurs contribuent à saper encore davantage l’autorité de l’Inspection. Du reste, non seulement la faiblesse des moyens à sa disposition n’est pas nouvelle, mais elle explique peut-être la prolifération des « cellules déontologie », dont Flagrant déni dénonce régulièrement le caractère scandaleux. Une source policière, qui a travaillé dans l’une de ces cellules, raconte ainsi :

« Au départ, l’IGPN n’avait pas de délégations locales, et il était très rare que des enquêteurs parisiens de l’IGPN se déplacent. C’était simplement la hiérarchie locale des policiers mis en cause qui assurait les enquêtes administratives. Et puis je pense qu’il y a eu de plus en plus de contentieux, des pressions de magistrats pour qu’il y ait de vraies suites données à leurs demandes, et aussi une certaine pression des médias. Donc il a fallu leur donner des réponses. La création de ces cellules a été empirique, elle s’est faite au cas par cas, dans chaque DDSP [Direction départementale de la sécurité publique]».

« Au départ, l’IGPN n’avait pas de délégations locales, et il était très rare que des enquêteurs parisiens de l’IGPN se déplacent. C’était simplement la hiérarchie locale des policiers mis en cause qui assurait les enquêtes administratives. Et puis je pense qu’il y a eu de plus en plus de contentieux, des pressions de magistrats pour qu’il y ait de vraies suites données à leurs demandes, et aussi une certaine pression des médias. Donc il a fallu leur donner des réponses. La création de ces cellules a été empirique, elle s’est faite au cas par cas, dans chaque DDSP [Direction départementale de la sécurité publique]».

De cette genèse « empirique », il a résulté un fonctionnement un brin artisanal, pour ne pas dire totalement baroque.

« On faisait beaucoup d’informel, ni administratif, ni judiciaire, à moins qu’il y ait plainte en bonne et due forme, qui oblige une enquête judiciaire. Il s’agissait souvent de donner une apparence qu’on faisait le travail. Par exemple, on recevait un coup de fil de la délégation IGPN, saisie sur telle ou telle affaire, qui voulait en savoir plus avant de poursuivre elle-même, ou nous passer le dossier. Il y avait beaucoup d’échanges oraux aussi avec le parquet, y compris pour l’opportunité de faire des enquêtes, ou pas, selon les preuves potentiellement disponibles, les faits, le profil des plaignants, et aussi pour fixer les délais et les contenus de l’enquête »

« On faisait beaucoup d’informel, ni administratif, ni judiciaire, à moins qu’il y ait plainte en bonne et due forme, qui oblige une enquête judiciaire. Il s’agissait souvent de donner une apparence qu’on faisait le travail. Par exemple, on recevait un coup de fil de la délégation IGPN, saisie sur telle ou telle affaire, qui voulait en savoir plus avant de poursuivre elle-même, ou nous passer le dossier. Il y avait beaucoup d’échanges oraux aussi avec le parquet, y compris pour l’opportunité de faire des enquêtes, ou pas, selon les preuves potentiellement disponibles, les faits, le profil des plaignants, et aussi pour fixer les délais et les contenus de l’enquête »

Cellules cancéreuses

Dès 2007 (il y a bientôt 20 ans!), la Commission nationale de déontologie de la sécurité s’interrogeait déjà « sur les difficultés en terme d’impartialité objective qu’une section locale peut rencontrer lorsqu’elle enquête sur des personnels exerçant au sein de la même direction départementale ». Et pour cause : les policiers en poste dans les cellules doivent enquêter sur d’autres policiers, qui sont aussi potentiellement des proches. Une source policière témoigne :

« Il n’est pas rare d’enquêter sur un collègue ou un ancien collègue avec qui on a été à l’école, dans tel service, etc. C’est d’ailleurs vrai même pour les membres des délégations locales de l’IGPN, et même dans de grandes villes. Dans ces cas-là, la tentation est grande d’appeler le collègue pour l’informer, de privilégier des approches informelles, etc. ».

« Il n’est pas rare d’enquêter sur un collègue ou un ancien collègue avec qui on a été à l’école, dans tel service, etc. C’est d’ailleurs vrai même pour les membres des délégations locales de l’IGPN, et même dans de grandes villes. Dans ces cas-là, la tentation est grande d’appeler le collègue pour l’informer, de privilégier des approches informelles, etc. ».

Depuis, non seulement rien n’a été mis en œuvre, mais les problèmes se sont encore consolidés : la réforme de 2024 a placé tous les services d’enquête sous la coupe du directeur départemental de la police. Comme l’explique une source policière :

« Il est possible qu’un directeur départemental veuille avoir la main mise. Il a forcément l’enjeu de montrer à sa hiérarchie nationale qu’il garde la main sur ses troupes, donc il n’a pas forcément intérêt à afficher des problèmes internes. Dans ce sens, la cellule de déontologie est un service tampon, on traite en interne ».

« Il est possible qu’un directeur départemental veuille avoir la main mise. Il a forcément l’enjeu de montrer à sa hiérarchie nationale qu’il garde la main sur ses troupes, donc il n’a pas forcément intérêt à afficher des problèmes internes. Dans ce sens, la cellule de déontologie est un service tampon, on traite en interne ».

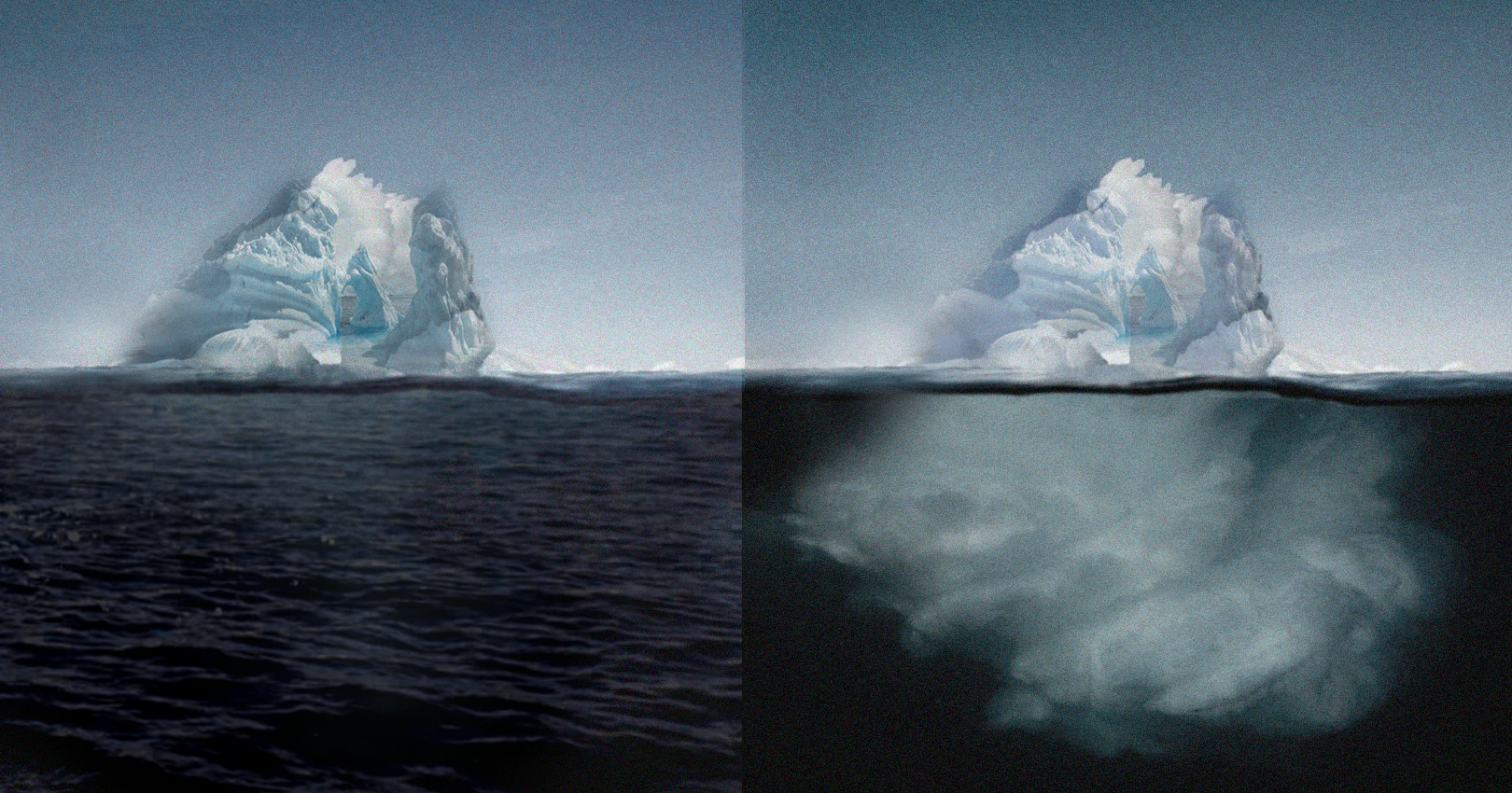

A l’ombre des controverses publiques touchant l’IGPN, les cellules – baptisées depuis la réforme « bureaux déontologie et enquête » – absorbent pourtant la majorité du traitement des violences policières. Dans une note adressée au comité contre la torture de l’Organisation des nations unies (ONU), Flagrant Déni dresse un état des lieux de ces failles béantes qui fragilisent l’édifice déontologique. L’occasion pour l’État français de s’expliquer ?

LA REDACTION DE FLAGRANT DENI

Partager l’article

Si vous souhaitez communiquer des infos à Flagrant déni, écrivez-nous :

temoignez@flagrant-deni.fr

Lisez-nous…

Suivez / diffusez-nous…

Financez-nous !